Praxis-IT

Vorwort

„Praxis-IT“ bietet eine umfassende Sammlung praxisorientierter Informationen und Tools mit dem Ziel, Theorie und Praxis zu verbinden. Sie ermöglicht es, technologische Lösungen besser zu verstehen und anzuwenden.

Digitalisierung in der ambulanten Versorgung

Die Einführung von elektronischen Patientenakten (ePA) hat die Arbeitsweise von Arztpraxen verändert. Studien zeigen, dass ePA nicht nur die Dokumentation verbessern, sondern auch die Koordination und Kommunikation innerhalb des Gesundheitswesens erleichtern können (Neunaber und Meister 2023). Dennoch bleibt die effektive Nutzung dieser Systeme eine Herausforderung, da die Einführung oft von unzureichenden Schulungen und technologischen Hürden begleitet wird (Miller, Sim, und Newman 2004).

In seinem Artikel „Digitale Gesundheit: Wie digitale Anwendungen die Medizin verändern werden – Oder nicht?“ analysiert Sven Meister die digitale Transformation im Gesundheitswesen, die durch Begriffe wie „Gesundheit 4.0“ geprägt ist und Herausforderungen wie Fachkräftemangel adressiert. Technologien wie Künstliche Intelligenz, Augmented und Virtual Reality, Sprachassistenz und mobile Gesundheitsanwendungen (mHealth) fördern Effizienz und Patientenversorgung, etwa durch Telemedizin oder digitale Biomarker. Gesetze wie das Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) und das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) unterstützen diesen Wandel, doch bleibt Deutschland international zurück. Der „Faktor Mensch“ steht im Fokus, da Akzeptanz und Kompetenzen oft fehlen. Meister betont die Notwendigkeit von Partizipation, Kompetenzausbau und strukturiertem Veränderungsmanagement, um die Potenziale der Digitalisierung zu nutzen. (Meister 2023)

Der Einsatz von Computern und spezifischen klinischen Funktionen wie Verschreibung, Medikamentenprüfung und Erstellung von Gesundheitsakten ist in fast allen europäischen Ländern in der Primärversorgung verbreitet. Jedoch bestehen erhebliche Unterschiede in der Nutzung, insbesondere in süd- und mitteleuropäischen Ländern. Es wird empfohlen verstärkte Bemühungen auf europäischer Ebene zu unternehmen, um diese Unterschiede zu verringern und die IKT-Nutzung in der Primärversorgung zu verbessern. (Rosis und Seghieri 2015)

Die Studie „Patients’ use and experiences with e-consultation and other digital health services with their general practitioner in Norway: results from an online survey“ untersucht die Nutzung und Erfahrungen von Patienten mit vier digitalen Gesundheitsdiensten in Norwegen: elektronische Terminbuchung, Rezeptverlängerung, nicht-klinische Anfragen und E-Konsultationen. Eine Online-Umfrage mit 2043 Teilnehmern zeigte, dass vor allem Frauen, jüngere Erwachsene und digital affine Personen mit höherer Bildung diese Dienste nutzen. Die elektronische Terminbuchung war am häufigsten genutzt (66,4 %), gefolgt von Rezeptverlängerungen (54,3 %). Nutzer berichteten von hoher Zufriedenheit, Zeitersparnis und verbessertem Zugang zu ihrem Hausarzt, wobei E-Konsultationen als effiziente Alternative zu herkömmlichen Konsultationen angesehen wurden. (Zanaboni und Fagerlund 2020)

Die Studie „The promise of digital healthcare technologies“, veröffentlicht in Frontiers in Public Health am 26. September 2023, untersucht die aktuellen und zukünftigen Einsatzmöglichkeiten digitaler Gesundheitstechnologien im Gesundheitswesen, mit besonderem Fokus auf den ambulanten Sektor. Relevante Erkenntnisse zeigen, dass Telemedizin die Versorgung in abgelegenen Gebieten verbessert, indem sie geografische Barrieren überwindet und den Zugang zu medizinischen Dienstleistungen erleichtert. Wearable Sensoren wie Fitbit ermöglichen präzise Gesundheitsüberwachung, etwa zur Erkennung von Depressionen oder Schlafstörungen, was die Patientenautonomie stärkt. KI-gestützte Systeme unterstützen präzise Diagnosen und klinische Entscheidungen, etwa durch die Analyse von EKG-Daten oder die Erkennung von Krankheiten wie Diabetes. Herausforderungen wie mangelnde digitale Kompetenz, Datenschutzbedenken und Interoperabilitätsprobleme behindern jedoch die flächendeckende Implementierung. Die Studie betont die Notwendigkeit regulatorischer Rahmenbedingungen und interdisziplinärer Zusammenarbeit, um diese Technologien effektiv in die ambulante Versorgung zu integrieren. (Yeung u. a. 2023)

Der BKK Kundenreport 2025 beleuchtet aus Sicht der Versicherten die Qualität, Erwartungen und Entwicklungsperspektiven der gesetzlichen Krankenversicherung – mit besonderem Fokus auf Digitalisierung in der ambulanten Versorgung. Zwar ist die allgemeine Zufriedenheit mit den Krankenkassen hoch, doch wünschen sich 73 % der Befragten eine aktivere Rolle ihrer Krankenkasse: weg vom reinen Bezahler hin zu einem digitalen „Kümmerer“ oder „Lotsen“, der Versorgung koordiniert und individuelle Unterstützung bietet. Digitale Anwendungen wie ePA, E-Rezept und DiGAs sind teils noch wenig bekannt, aber die Akzeptanz ist hoch. 61 % würden eine intensivere Datennutzung begrüßen, sofern damit eine bedarfsgerechtere Versorgung einhergeht. Gleichzeitig zeigt sich: Telemedizin, digitale Services und Qualitätstransparenz müssen ausgebaut und klarer kommuniziert werden, um das Potenzial der Digitalisierung für eine patientenzentrierte, wohnortnahe und integrierte Versorgung besser zu nutzen. Digitale Gesundheitsangebote wie ePA, E-Rezept oder DiGAs sind in der Patientenschaft noch wenig bekannt, obwohl die grundsätzliche Offenheit und Zufriedenheit mit den Krankenkassen hoch ist. Hauptgründe sind eine unzureichende Kommunikation, die fehlende Integration in den Versorgungsalltag sowie technologische Hürden und mangelnde Gesundheitskompetenz. Hinzu kommen Datenschutzbedenken und eine bisher schleppende politische und technische Umsetzung. Um das Potenzial digitaler Versorgung zu heben, braucht es gezielte Aufklärung, einfache Zugänge und eine stärkere Sichtbarkeit in der medizinischen Praxis.

In „Digital Innovation in Healthcare: Impacts on Patient Behaviour, Appointment Scheduling and Times in Waiting Rooms – An Explorative Empirical Study in Germany“ untersuchen Daniela Ludin und Kolleg:innen, wie sich digitale Technologien auf das Gesundheitsmanagement und das Verhalten von Patient:innen auswirken, insbesondere im Hinblick auf Terminvereinbarungen, Onlinekonsultationen und Wartezeiten. Dazu wurde im November 2024 eine quantitative Befragung von 103 Patient:innen in zufällig ausgewählten Arztpraxen, Rehabilitationszentren und Apotheken in Deutschland durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass viele Patient:innen die Vorteile digitaler Gesundheitsdienste zwar anerkennen, die Akzeptanz allerdings durch Hürden wie mangelndes Vertrauen in die digitale Sicherheit, fehlendes Wissen sowie die Gewohnheit telefonischer Terminvereinbarungen eingeschränkt ist. Außerdem beeinflussen demografische Faktoren wie Alter und Geschlecht die Bereitschaft zur Nutzung digitaler Lösungen. Die Studie hebt hervor, dass eine kluge Integration von digitalen und traditionellen Angeboten wesentlich ist, um die Patientenzufriedenheit zu erhöhen und die Versorgungsqualität zu sichern. (Ludin und Kirchner 2025)

In “Digital transformation in healthcare–architectures of present and future information technologies” nutzt ein digital transformiertes Gesundheitswesen Technologien wie IoT, fortgeschrittene Analytik, maschinelles Lernen und KI, um Patientenergebnisse zu verbessern und Kosten zu senken. Sie ermöglicht präzisere Diagnosen, präventive Maßnahmen und eine evidenzbasierte Entscheidungsfindung. Echtzeit-Interaktionen und betriebliche Intelligenz optimieren die Ressourcennutzung, während Datensicherheit, veraltete Systeme und regulatorische Hürden die Einführung behindern. Ziel ist ein intelligenter Gesundheitsdienstleister, der wertbasierte Versorgung und nahtlose Patientenerfahrungen bietet, unterstützt durch skalierbare, sichere und erschwingliche Technologien. (Gopal u. a. 2019)

Die digitale Transformation prägt das Tagesgeschäft deutscher Gesundheitseinrichtungen durch die Implementierung digitaler Anwendungen und Technologien, wie eine Befragung von 141 Mitgliedern der Gesellschaft für Qualitätsmanagement in der Gesundheitsversorgung zeigt. 82 % der Befragten bestätigen, dass sie den Arbeitsalltag verändert, insbesondere durch Projekte wie die elektronische Patientenakte und Maßnahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes. Prozess- und Schnittstellenmanagement (53 %) sowie Patientensicherheit (52 %) stehen im Fokus. Neue Kompetenzen und strukturierte Koordination sind erforderlich, um digitale Technologien nachhaltig zu integrieren. Zusätzliche Ressourcen und eine offene Organisationskultur fördern die erfolgreiche Umsetzung. (Petzold und Steidle 2023)

Die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen schreitet trotz Herausforderungen voran, getrieben durch technologische Entwicklungen, ein besseres Verständnis biologischer Grundlagen und wachsende Patientensouveränität. Seit 2018 fördern zahlreiche gesetzliche Initiativen die digitale Transformation, während die Corona-Pandemie die Akzeptanz bei Leistungserbringern und Bürgern gesteigert hat. Zentrale Elemente sind die elektronische Patientenakte (ePA), elektronische Rezepte, Medikationspläne sowie Kommunikationswerkzeuge wie KIM und TI-Messenger. Telemedizin und digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) positionieren Deutschland international als Vorreiter. Künstliche Intelligenz wird die Medizin ergänzen, jedoch Ärzte und Pflegekräfte nicht ersetzen. (Stachwitz und Debatin 2023)

In ihrem Buch “Die Digitale Transformation im Gesundheitswesen” beschreiben David Matusiewicz, Christian Pittelkau und Arno Elmer wie die digitale Transformation im Gesundheitswesen voranschreitet. Deutschland hinke dabei im Vergleich zu anderen europäischen Ländern noch hinterher, was auf starre Strukturen, fehlende Finanzierungsanreize, unzureichende Interoperabilität und eine “Anti-Vernetzungskultur” zurückzuführen sei. Dennoch biete die Digitalisierung zahlreiche Chancen für eine verbesserte Versorgungsqualität, Effizienz, Patientensicherheit und personalisierte Medizin. Der Patient rückt dabei ins Zentrum und fordert zunehmend Transparenz und Selbstbestimmung über seine Gesundheitsdaten. Für einen erfolgreichen Wandel sind eine sektorenübergreifende Kollaboration, kulturelle Veränderungen und ein ausgewogener Umgang mit dem Datenschutz unerlässlich. (Matusiewicz, Pittelkau, und Elmer 2018)

Akzeptanz digitaler Technologien

Die Akzeptanz digitaler Technologien hängt stark von der Kommunikation und dem Engagement der Praxismitglieder ab. Untersuchungen zeigen, dass interne Kommunikationsmuster entscheidend dafür sind, wie Technologien in den Arbeitsalltag integriert werden (Lanham, Leykum, und McDaniel 2012). Dies unterstreicht die Bedeutung einer ganzheitlichen Strategie, die nicht nur technische, sondern auch soziale und organisatorische Faktoren berücksichtigt.

Es gibt Schlüsselfaktoren, die den Erfolg solcher Implementierungen beeinflussen, darunter Führungsengagement, Anpassung der Arbeitsabläufe und Schulung des Personals. Erforderlich ist eine ganzheitliche Herangehensweise, die sowohl technische als auch menschliche Aspekte berücksichtigt, um die erfolgreiche Integration von Gesundheitstechnologien in Organisationen zu gewährleisten. (Cresswell und Sheikh 2013)

Die Studie „Barriers and facilitators to utilizing digital health technologies by healthcare professionals“ untersucht Hindernisse und Förderfaktoren für den Einsatz digitaler Gesundheitstechnologien durch Gesundheitsfachkräfte. Durch eine systematische Analyse von 108 Übersichtsarbeiten zeigt sie, dass Infrastruktur- und technische Probleme, psychologische Barrieren sowie Bedenken hinsichtlich erhöhten Arbeitsaufwands die Haupthindernisse darstellen. Fördernde Faktoren umfassen Trainingsprogramme, die Wahrnehmung der Technologieeffektivität und Anreize durch verschiedene Akteure. Die Ergebnisse betonen die Notwendigkeit, diese Hindernisse zu überwinden, um eine ganzheitliche Integration digitaler Technologien im Gesundheitswesen zu ermöglichen und die Qualität der Versorgung zu verbessern. (Borges do Nascimento u. a. 2023)

Die Studie von Greenhalgh, Stones und Swinglehurst (2014) untersucht die „Widerstände“ gegen das Choose and Book-System, eine 2004 in England eingeführte Online-Terminbuchung für Krankenhausambulanzen. Mithilfe der Strukturationstheorie und Giddens’ Konzept der Expertensysteme analysiert die qualitative Fallstudie in vier Allgemeinmedizinpraxen, warum das System trotz politischer Unterstützung und finanzieller Anreize unpopulär blieb. Die Ergebnisse zeigen, dass Widerstand aus der Inkompatibilität des Systems mit professionellen Normen, sozialen Beziehungen, kontextuellen Urteilen und der Politik der Patientenwahl resultierte, da es lokale Wissensstrukturen und praktische Weisheit überlagerte und Patienten unrealistisch als rationale Entscheidungsträger darstellte. (Greenhalgh, Stones, und Swinglehurst 2014)

Die Studie „General practitioners’ perceptions towards the use of digital health services for citizens in primary care: a qualitative interview study“ untersucht die Wahrnehmungen von Allgemeinmedizinern in Norwegen zu vier digitalen Gesundheitsdiensten: Online-Terminbuchung, elektronische Rezeptverlängerung, textbasierte nicht-klinische Anfragen und elektronische Konsultationen (E-Konsultationen). Durch qualitative Interviews mit neun frühadoptierenden Ärzten wurden Vorteile wie reduzierte Telefonbelastung, höhere Effizienz, Zeitersparnis und präzisere Kommunikation für Praxen sowie mehr Flexibilität und Autonomie für Patienten identifiziert. Herausforderungen bestehen für Kinder, ältere Menschen und Personen mit geringer Technologieaffinität, die traditionelle Alternativen benötigen. Für eine breitere Akzeptanz werden standardisierte Abläufe und weitere Nachweise zu den Effekten gefordert. (Fagerlund, Holm, und Zanaboni 2019)

Die Studie „Implementation barriers and facilitators of remote monitoring, remote consultation and digital care platforms through the eyes of healthcare professionals: a review of reviews“ untersucht Hindernisse und Förderfaktoren bei der Einführung digitaler Gesundheitstechnologien aus der Perspektive von Gesundheitsfachkräften. Diese systematische Übersichtsarbeit analysiert 33 Reviews und kategorisiert die Ergebnisse auf vier Ebenen: Organisation, Gesundheitsfachkraft, Patient und Technik. Zu den Haupthindernissen zählen fehlende Schulungen, technische Probleme und Unsicherheiten über die Fähigkeiten der Patienten, während adäquate Schulungen, Benutzerfreundlichkeit und organisatorische Unterstützung als wesentliche Förderfaktoren gelten. Die Studie betont die Notwendigkeit, die Bedürfnisse der Endnutzer einzubeziehen, um eine erfolgreiche Implementierung zu gewährleisten. (Oudbier u. a. 2024)

Geschlechtsspezifische Aspekte

Das Geschlecht von ambulant tätigen Ärztinnen und Ärzten beeinflusst die digitale Transformation im deutschen Gesundheitswesen, insbesondere die Wahrnehmung, Akzeptanz und Nutzung digitaler Technologien. Laut „Differences in Physicians’ Ratings of Work Stressors and Resources Associated With Digital Transformation: Cross-Sectional Study“ nehmen weibliche Ärztinnen digitale Veränderungen tendenziell als weniger stressfördernd und eher entlastend wahr, während ältere und männliche Ärzte eher Belastungen berichten. Jüngere und weibliche Ärzte erleben häufiger stressreduzierende Effekte durch Digitalisierung, was ihre Bereitschaft erhöht, digitale Anwendungen in der ambulanten Versorgung zu nutzen (Wekenborg u. a. 2024). In Bezug auf Wissen und Erwartungshaltung schätzen männliche Ärzte ihr eigenes Know-how und ihre Sicherheit im Umgang mit eHealth höher ein als Frauen, obwohl die tatsächliche Nutzung vergleichbar ist, wie „Attitudes Toward and Use of eHealth Technologies Among German Dermatologists: Repeated Cross-Sectional Survey in 2019 and 2021“ zeigt (Augustin u. a. 2024). Frauen sind in IT-Berufen in Deutschland nach wie vor unterrepräsentiert, insbesondere in technischen Fachrichtungen und Führungspositionen (Initiative Klischeefrei 2022). Die Unterrepräsentanz von Frauen in IT-nahen Berufen und Führungspositionen beeinflusst die Gestaltung des digitalen Wandels. Beispielsweise nehmen Frauen laut „Public Perceptions of Digitalisation and Patient Safety: A Cross-Sectional Survey in Germany“ die Vorteile der digitalen Transformation im Gesundheitswesen als geringer wahr [Amberger et al., 2025]. Zusammenfassend führen unterschiedliche Wahrnehmungen und Beteiligungen am digitalen Wandel zu einem Geschlechterungleichgewicht. Eine gezielte Förderung digitaler Kompetenzen und die aktive Einbindung von Ärztinnen bleibt zu bewerten.

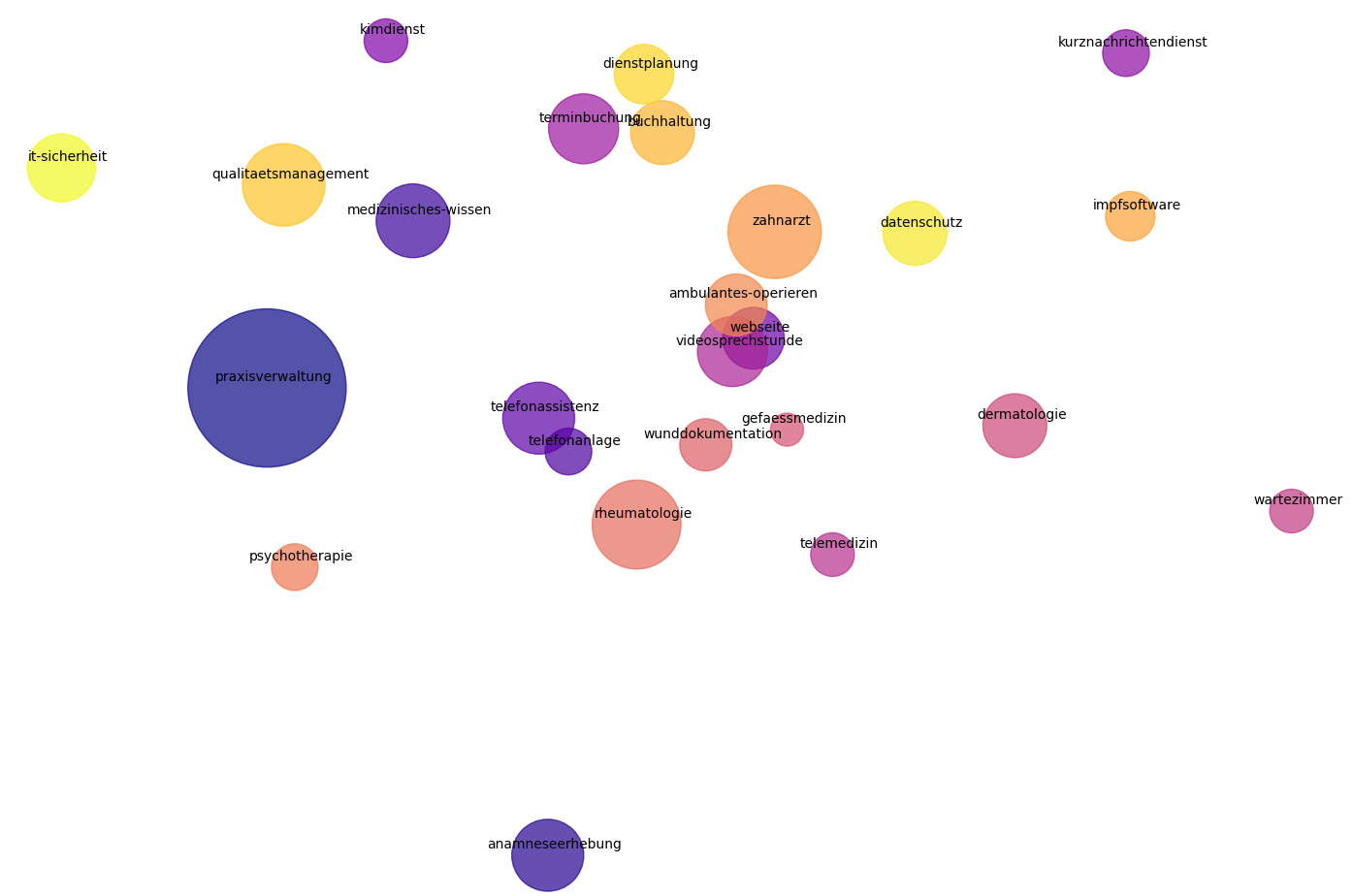

Digitalisierte Bereiche in der Arztpraxis

Digital transformiertes Arbeitsleben

Die Studie “social health@work” der BARMER und der Universität St. Gallen untersucht, wie die Digitalisierung und mobiles Arbeiten die Gesundheit der Beschäftigten beeinflussen. Je höher der digitale Reifegrad eines Unternehmens ist, desto geringer ist das Stressempfinden der Beschäftigten und desto besser ist ihre Arbeitsfähigkeit. Wenn Unternehmen und mobil arbeitende Beschäftigte Spielregeln wie die Trennung von Beruf und Privatleben einhalten, machen flexibles Arbeiten und der digitale Wandel die Mitarbeitenden gesünder und leistungsfähiger. Zudem wirkt sich das Zugehörigkeitsgefühl der Mitarbeitenden in ihrem Team positiv auf deren Gesundheit aus und spielt für die erfolgreiche Gestaltung mobiler Arbeit eine zentrale Rolle. (Christoph Straub 2022)

Der Healthcare-Bereich steht vor tiefgreifenden Veränderungen, die durch Digitalisierung und die damit verbundenen VUCA-Bedingungen (volatile, unsicher, komplex, ambig) angetrieben werden. Diese Bedingungen destabilisieren die bisherigen Strukturen und Routinen. Zusätzlich verstärken globale Pandemien, technologische Fortschritte und die Patientenwünsche die Notwendigkeit eines beschleunigten Paradigmenwechsels. Um Gesundheitsorganisationen zu helfen, neue Bedingungen besser zu verstehen und sich anzupassen, schlagen wird ein IT-gestützter, multiperspektivischer Analyseprozess vorgeschlagen, der ein ganzheitliches Verständnis und Entscheidungsfindung ermöglicht, um maßgeschneiderte Digitalisierungsstrategien abzuleiten. Der Artikel stellt den GOLD-Rahmen und die dazugehörige IT-Tool-Unterstützung vor, um ein ganzheitliches Verständnis zu erlangen, indem geeignete Methoden und Theorien ausgewählt und verknüpft sowie deren korrekte Nutzung geleitet wird. Die Formalisierung der IT-Tool-Unterstützung gewährleistet Konsistenz und bildet die Grundlage für kontinuierliche Verbesserungen. Der Ansatz umfasst den gesamten Prozess von der Erkennung neuer Chancen und Risiken bis hin zur Umsetzung von organisationsspezifischen Strategien zur Transformation. (Steffen, Braun von Reinersdorff, und Rasche 2023)

Der Artikel „Collaboration between individuals and AI: fusing mental effort and AI for work meaningfulness“ von Mateja Vodiškar und Caroline Ruiner, veröffentlicht am 1. Dezember 2025 in der Zeitschrift AI & SOCIETY, untersucht den Einfluss von KI-Systemen auf die wahrgenommene Sinnhaftigkeit von Arbeit. In einer experimentellen Studie mit 677 Teilnehmern wurde eine Schreibaufgabe mit oder ohne Unterstützung durch einen KI-basierten Textgenerator durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen keinen direkten Effekt der KI-Nutzung auf die Sinnhaftigkeit der Aufgabe, jedoch eine indirekte Wirkung: Der Einsatz von KI verändert den mentalen Aufwand der Beteiligten, der wiederum als mediierende Variable die empfundene Sinnhaftigkeit der Arbeit maßgeblich beeinflusst. Die Studie betont damit, dass die Auswirkungen von KI auf die Sinnhaftigkeit von Arbeit primär über Veränderungen im kognitiven Engagement wirken.

Weiteres

Die Studie „Mental Health of Nurses and Doctors survey in the European Union, Iceland and Norway“ analysiert die psychische Verfassung und die Arbeitsumstände von medizinischem Personal in 29 europäischen Staaten. Die Ergebnisse zeigen eine hohe Belastung auf, da etwa ein Drittel der Befragten unter Symptomen von Depression oder Angstzuständen leidet. Unsichere Arbeitsbedingungen, einschliesslich langer Arbeitszeiten von über 50 Stunden pro Woche sowie die Erfahrung von Gewalt und Belästigung, stehen in direktem Zusammenhang mit einer schlechteren mentalen Gesundheit. Im Gegensatz dazu identifizieren die Quellen soziale Unterstützung und eine stärkere Autonomie am Arbeitsplatz als wesentliche Schutzfaktoren für das Wohlbefinden. Zur Bewältigung dieser Krise schlägt der Bericht sieben politische Maßnahmen vor, die von der Null-Toleranz-Politik gegenüber Gewalt bis hin zur Optimierung von Arbeitsabläufen reichen.

Der Text erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Korrektheit und stellt keine Rechtsberatung dar. Anmerkungen können in der rechten Seitenleiste mit Hypothes.is sozialem Annotierungswerkzeug oder am unteren Ende einer Seite mit GitHub Giscus Diskussionen hinterlassen werden.